Alfred Tauber

Alfred Tauber, né le 29 janvier 1936 à Vienne (Autriche)

L’enfant est mentionné comme ayant séjourné à Espère, en tout cas fait étape, par Katy Hazan, dans son livre consacré aux maisons de l’OSE.

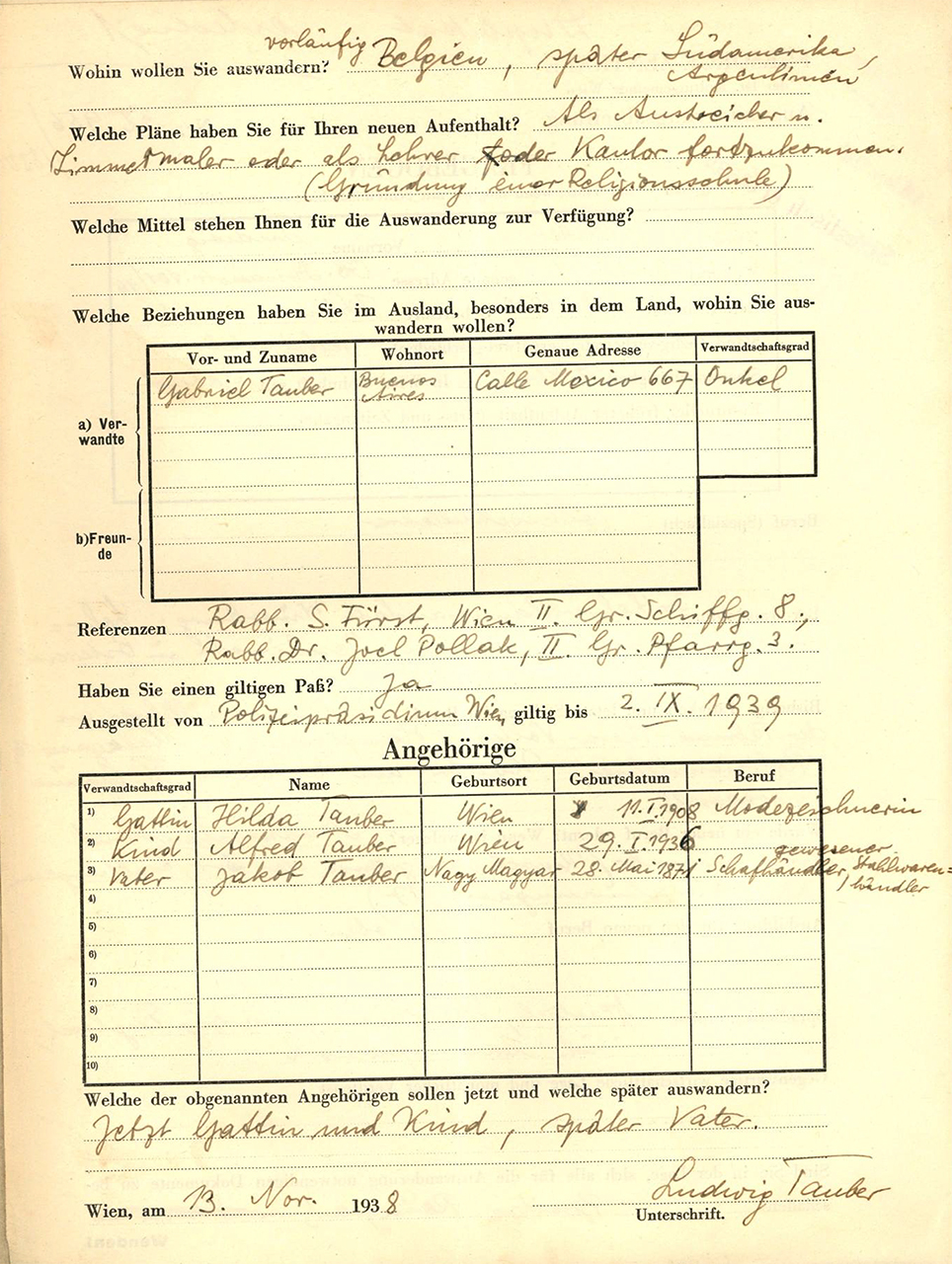

Selon les archives disponibles, au demeurant peu nombreuses, la famille qui réside à Vienne (Autriche) avant la Seconde guerre effectue les formalités nécessaires pour émigrer au lendemain de la Nuit de Cristal, le 10 novembre 1938.

Le dossier mentionne que sont concernés le père, Ludwig (né le 8 septembre 1909, enseignant de profession), la mère, Hilda (née le 11 janvier 1908) et le grand-père Jakob Tauber (né le 28 mai 1871).

Dans les motivations, Ludwig indique vouloir gagner la Belgique et envisager ensuite de se fixer en Amérique du Sud. Y réside d’ailleurs déjà un parent, Gabriel Tauber, à Buenos-Aires (Argentine).

On présume qu’effectivement la petite famille (à l’exception du grand-père) s’installe par la suite en Belgique mais elle doit fuir à l’entrée des troupes allemandes en 1940.

Le fils à l'abri, le père interné à Argelès

Une fois en France, les parents ont fait appel au réseau de sauvegarde des enfants pour protéger Alfred. Il est noté comme pensionnaire de la maison de l’OSE au château de Chabannes (à Saint-Pierre-de-Fursac, dans la Creuse), puis faisant partie du groupe dirigé par le rabbin Schneersohn à Dému (Gers) de l’automne 1942 à la fin mars 1943. Alfred aurait fait étape à Espère début avril 1943 avant de rejoindre Voiron où le rabbin et ses protégés font ensuite se fixer.

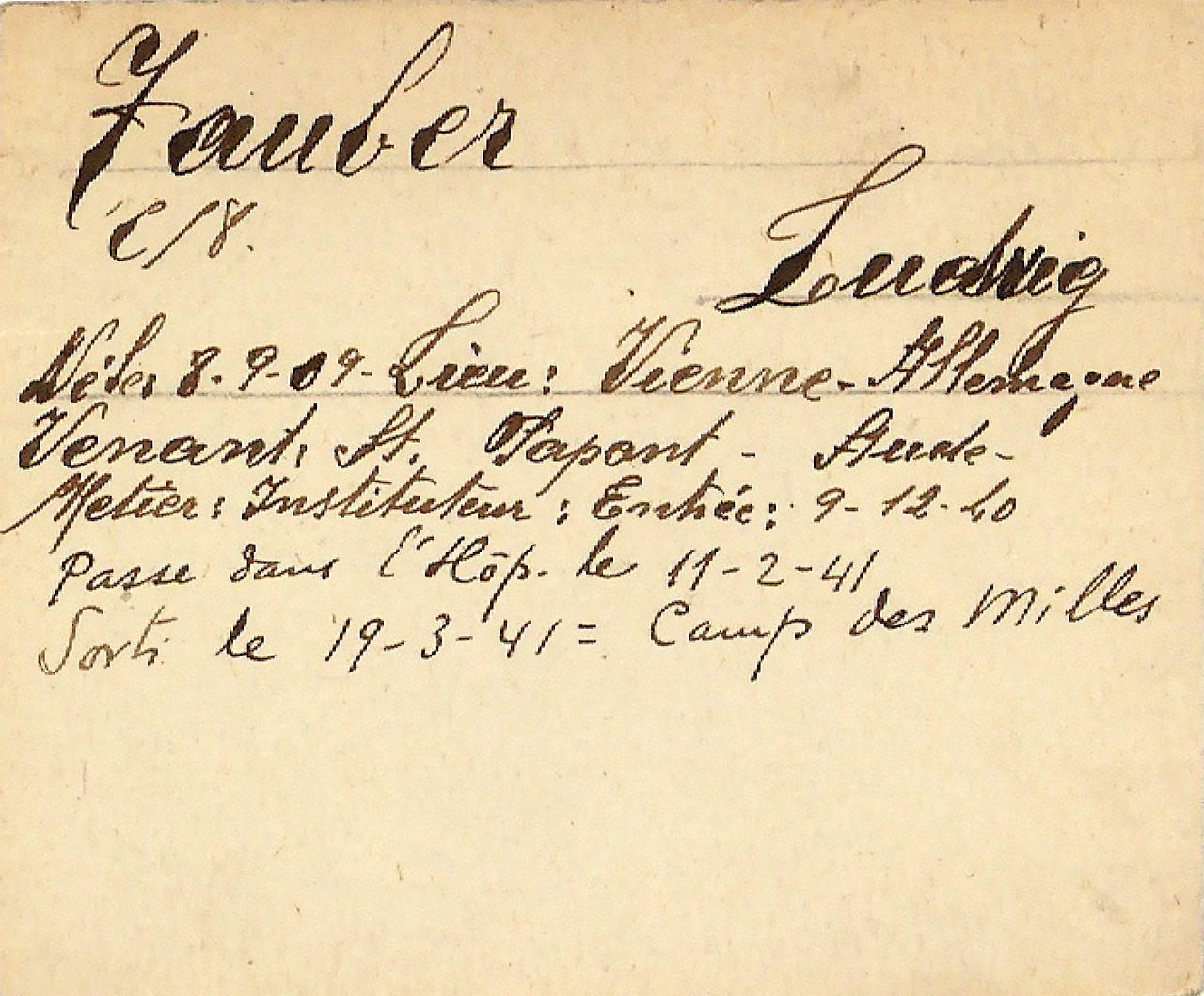

Pendant ce temps, le parcours des parents est plus complexe. Le père Ludwig est en effet enregistré comme interné dès le 9 décembre 1940 au camp d’Argelès, dans les Pyrénées-Orientales, en provenance d’un village de l’Aude où il avait trouvé refuge. Hospitalisé le 9 février 1941, il est noté comme sortant et dirigé vers le camp des Milles (Bouches-du-Rhône) le 19 mars 1941.

Aucune mention n’est faite dans les archives de son épouse, Hilda.

Refoulés de Suisse en 1943

Les parents et leur fils sont de nouveau réunis en date du 11 avril 1943. Ils sont arrêtés par un garde-frontière à Jussy (Suisse), au nord d’Annemasse, après avoir pénétré illégalement sur le territoire helvétique. Un procès-verbal est ensuite établi par la gendarmerie de Moillesulaz (sud-est de Genève) et dès le 13 avril, Ludwig, Hilda et leur fils Alfred sont reconduits à la frontière et un gendarme atteste qu’ils ont quitté le territoire.

Certes fluctuante durant ces années noires, la législation en vigueur en Suisse à ce moment pourrait expliquer que les Tauber aient été refoulés en raison du fait que leur fils était âgé de plus de 6 ans et non séparé de sa mère.

On ignore comment et où la famille a ensuite vécu durant plus d’un an, jusqu’à la Libération. Il n’est pas exclu qu’Alfred ait de nouveau été confié quelque temps au rabbin Schneersohn.

Reste que Ludwig, Hilda et son fils ont survécu.

Grâce à l’écrivaine et généalogiste américaine Carole Vogel, nous savons néanmoins que la guerre tout juste achevée, les Tauber sont rentrés à Vienne et qu’ils ont émigré d’Autriche à destination de la Palestine en date du 16 juillet 1945. La famille est établie à Holon (sud de Tel Aviv) en 1949 puis à Ramat Gan (à l’est de Tel Aviv) à partir de 1955.

Il semble enfin que deux nouveaux enfants sont venus compléter le cercle familial : un garçon, Abraham, et une fille, Shulamit.

A noter que le grand-père Jakob, qui figurait sur les documents de demande d’émigration en 1938, a été déporté et a été assassiné au camp de Theresienstadt (actuelle République Tchèque) en 1942.

Merci de nous aider à compléter cette fiche biographique.

Sources : Yad Vashem, The National Library of Israel, Archives départementales des Pyrénées-Orientales, Carole Vogel.

Près de 3000 refoulés

Plusieurs études officielles ou universitaires ont tenté de chiffrer le nombre de réfugiés juifs ayant pu s’établir en Suisse pour échapper à la Shoah.

La dernière en date est l’œuvre de l’historienne Ruth Fivaz-Silbermann qui a présenté sa thèse en 2017 à Genève après 17 ans de recherches. Selon elle, sur plus de 15 000 Juifs s’étant présentés à la frontière franco-suisse, moins de 20 % (soit 2844 personnes) ont été refoulés. Parmi eux cependant, au moins 248 ont été déportés et assassinés.

Ces chiffres sont très en deçà de ceux présentés en 2002 dans le rapport de la Commission indépendante d’experts (dite commission Berger), missionnée par le Parlement helvétique qui évoquait environ 24 000 refoulés civils (Juifs pour la plupart).

Sources : Université de Genève et site swissinfo.ch.